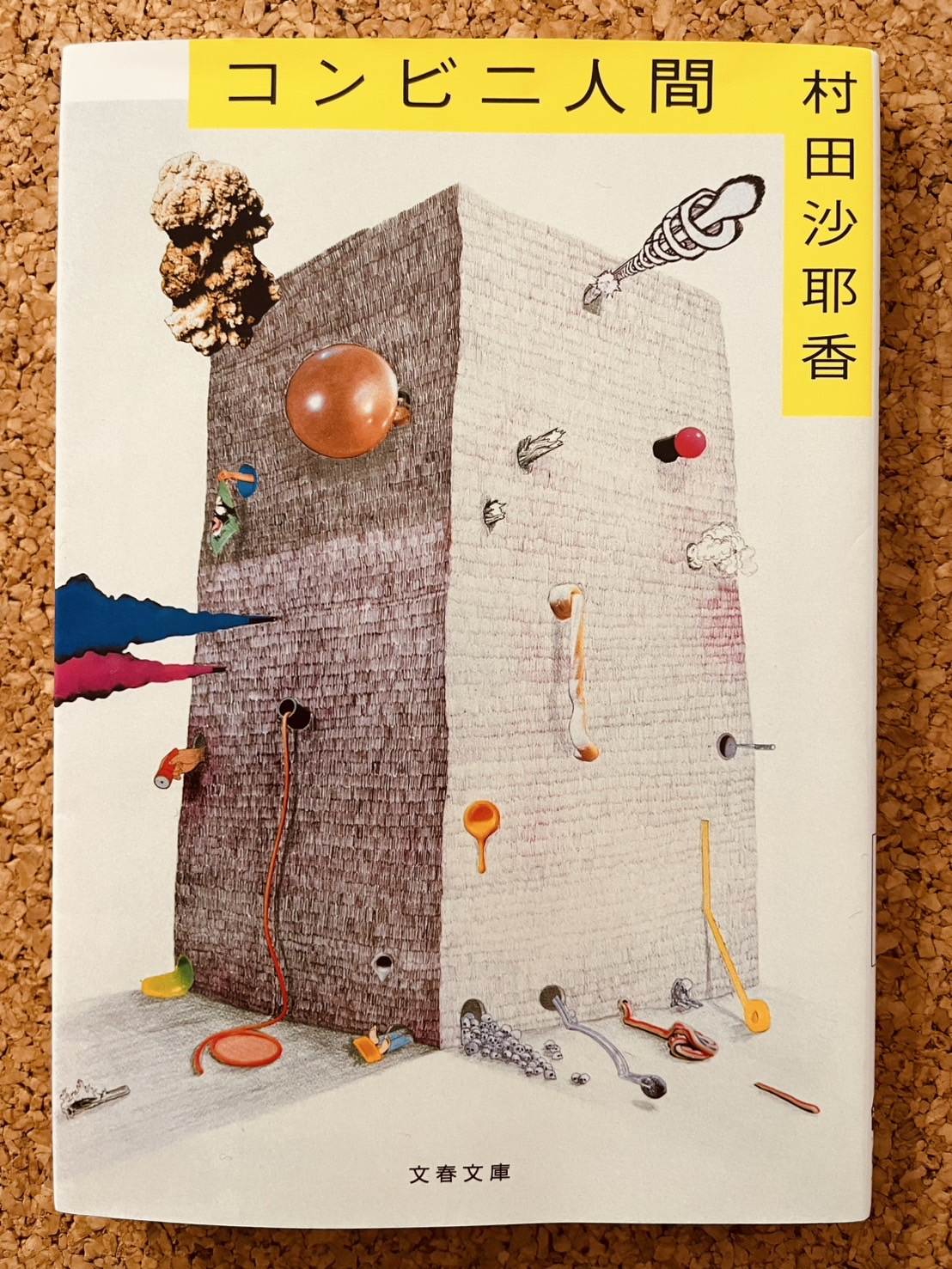

先日、『コンビニ人間』を読みました。この作品は18年間コンビニバイトを続ける「普通」が分からない女性を主人公とした物語です。芥川賞を受賞した村田沙耶香の小説で、社会的に強制されている「普通」について問題提起する作品と言われています。

※ネタバレ注意

あらすじ

◾️ 幼少期の古倉恵子

主人公・古倉恵子は幼い頃から「普通」ではない感性を持っていました。死んだ小鳥を見つけて、「焼いて食べよう」と言ったり、友達同士のケンカを止めるためにスコップで一方を殴ってしまったり。周囲が驚き、家族は恵子を「直さなければ」と思うようになります。

次第に彼女は、自分の言動が周囲に不安を与えることを学び、「人と違う自分を隠し、社会に合わせて演技する」ようになります。

◾️ コンビニという「居場所」

大学時代に始めたバイトであるコンビニは、マニュアルとルールで人のふるまいが明文化されている空間でした。そこでは、「こうすれば正しい店員として認められる」という安心感がありました。

恵子は18年間、同じコンビニで働き続け、コンビニの仕事・習慣・リズムを「取り込む」ように生きるようになります。彼女にとってコンビニは「社会と接続されている唯一の場所」であり、「人間」としての形を保つための装置でもあります。

ここで、面白い表現だと思ったのですが、周囲の人間を吸収することによって喋り方が変わっていくと、主人公が分析する事です。

◾️ 白羽との出会いと同居

ある日、コンビニに新しく入ってきた男性・白羽。プライドが高く、他人を見下す一方で、就職もできず親のすねをかじる彼は、社会からはじき出された存在でした。白羽は「結婚も仕事もしない中年女性」にも否定的で、恵子にも冷たい態度を取ります。

しかし、互いの利害一致から「偽装結婚的な同居生活」をすることになります。恵子は「周囲に『普通』だと思わせるために役立つ」と判断したのです。

◾️ 社会的「正常」の強要

白羽との同居を始めると、周囲の態度は一変します。「男ができた」「やっと普通になった」と歓迎され、今まで恵子に対して違和感を抱いていた人々が態度を和らげていきます。

しかし、白羽との生活は恵子にとって本質的には苦痛で、自分が失われていく感覚を持ち始めます。

白羽は世間的に”ひも”と呼ばれる状態ですが、それに対して恵子は特に苦痛にも幸福にも感じていません。事実白羽は寝泊まりを浴槽でするという奇妙な生活スタイルに追いやられています。

◾️ コンビニに戻る決意

ある日、白羽のために仕事を辞めた恵子は、「自分はもう『入れ物』だけで中身がない存在」になってしまったと痛感します。

しかし、再びコンビニに立ち寄ったとき、「身体が勝手に動き、棚のズレを直し、商品を補充していた」ことに気づきます。その瞬間、自分が最も自然で、生きていると感じられる場所はコンビニなのだと再認識し、恵子は決意します。

「私は、コンビニ人間なんです」

(コンビニ店員という動物なんです)

そう語って、恵子は白羽と別れ、再びコンビニという「自分の居場所」へ戻っていきます。

メリーバッドエンド

この小説は、メリーバッドエンドな作品だと思いました。

メリーバッドエンドとは

「周囲や読者からすると不幸に見える結末でも、主人公及び当事者にとっては幸せな結末」

という意味です。ハッピーエンドとバッドエンドが入れ替わるような中間の存在に位置する作品で受け手の解釈によって捉え方が変わるオープンエンドの意味合いもありますが、上記の意味で話を進めます。

この作品の主人公である「古倉恵子」は最終的に自己完結し、コンビニ店員として生きる事を決意します。世間一般的に36を過ぎた女性は、結婚をして子供を産んでいるかもしれないし、アルバイトを続けるなんて普通じゃないかもしれない。それでも自分はコンビニの事は何でも出来るし社会の歯車になれるという実感を持つことも出来る。読者や物語に登場する周囲の人間からしたら「普通」ではない異質な人間に見られる”バッドエンド”かもしれないけれど、「古倉恵子」にとって生きる道を見つけた”ハッピーエンド”である事は間違いないでしょう。

コンビニ人間という人種

この現代社会に「コンビニ人間」という人種は意外と多いのではないかと思っています。それは「普通」を演じる上で自分に合った楽な環境に身を置く人間の意味で言っています。

普通とは 白羽について

ここで「普通」について、主人公:古倉恵子と白羽を通して読み取っていきます。

白羽は物語中盤から最終局面まで登場するキャラで、恵子にコンビニバイトをやめさせるきっかけを作った人間です。理想とプライドが高いだけで行動が伴っておらず、ストーカー気質も持ち合わせる弱者男性です。攻撃的な口調で文句も多いがその内容の多くはネットなどにある言葉を受け売りで言っている薄っぺらさがあります。遅刻や廃棄食品の持ち帰りに加えた問題行動の数々。それゆえにコンビニ店員仲間からは速攻で嫌われてクビにもなります。

ですがそんな白羽と主人公:恵子は同棲をすることになります。「いやもう、そんな男と一緒に居るなよ!嫌な予感しまくるんですけど!!」って感じでしたが、恵子は「普通」ではありません。

あれだけコンビニ店員内で嫌われていた白羽さんと、古倉さんが付き合っていると周りが思い込んだときに、全員漏れなく喜んだことがとても異質に感じました。白羽の事を知らない妹に喜ばれるのはまだしも、嫌っていたコンビニ店員仲間からも祝福されるのは非常に気味の悪い感じがしました。私だけでしょうか。

喜ばれた理由はきっと、表に出さずともそれほどまでに「普通」ではなかった古倉さんが「普通」という範囲内に収まったからでしょう。つまり、36にもなって恋愛経験なしで機械の様にアルバイトを続ける古倉さんよりも、まだダメ男に捕まって恋愛をする古倉さんの方が心配ではないのです。

もしくは異質に感じた他の理由として、主人公である古倉さん視点で感情移入しているからそう見えてしまったのかもしれません。叙述トリックというのでしょうか。後に古倉さんを省いたアルバイト同士での飲み会は定期的にあったことが分かります。完璧に打ち解けているように見えたコンビニでもやはり周囲からはどこか「普通」ではない人間として見られていたのでしょう。

最終的には白羽は「普通」を目指して抗う人間で、古倉は「普通」を脱し異質に生きる人間として対比されていると思っています。白羽さんは脱線したレールを歩いていても「普通」のレールを目指そうとは一応しています。ほぼ不可能な確率ですが、考えていると言っている起業が成功したり真っ当な就職先などが見つかれば再び社会のレールに乗ることは出来るかもしれません。白羽さんのズレ方、彼の足搔いてる道の直線上には、社会の普通があります。

しかし古倉さんのズレ方はどう頑張っても社会の「普通」にたどり着くことは出来ないです。商品を完璧な配置に置けても、天才的コピーライターの様なポップを作れても所詮コンビニ店員です。

もちろん、コンビニ店員は素晴らしい仕事ですし、数多くの儲かる仕事よりも無くなったら困る人の多い職種だと思います。それでもこの作品内、ひいては社会全体としては36を超えた女性は家庭を持ち、男性はしっかりと稼がなくてはいけないという強制されている「普通」からは逸脱しています。

それでも古倉さんは「普通」になることをやめて天職と感じたコンビニ人間になることを望んだのです。

終わりに

私には、古倉恵子を全く売れないけど画家として絵を描き続ける生き方に幸せを見出した人間や社会の出世街道から飛び出して自然と共に暮らし、自給自足の生活をする人間の様な風に見えました。抜け出した先のものが絵画とか文学とか高尚なものであれば理解の得られる人がそこそこいるだけで、彼らと大差がないと思うのです。

とても感情揺さぶられる素敵な作品でした。

コメント